原创: 谭沈 德中心理 资深咨询师

01

“新文化运动”

作为一个心理咨询师,也作为一个普通人,亲子冲突在我看来是一种最常见也最不可避免的人际冲突。

很多父母很容易把这样的冲突归因于孩子不听话、不懂事,然后不断地试图打压、矫正孩子,试图把孩子扳回正轨。而孩子们也很容易把这样的冲突归因于父母老古董、有代沟,然后不断地反抗父母,试图改变父母对待自己的方式。

但其实站在一个更大的视野下,很多的亲子冲突实质是一场家庭内部的“新文化运动”。

我们去翻看历史,会发现随着时代的变迁,人类的社会结构、文化特点都会随之变迁。假设有某一个国家或者某一个民族在时代变迁的洪流下,文化转型失败,这将意味着适应不良,可能会导致国家或族系的消亡,这是一件生死存亡的大事。

当代的中国,正处在社会转型迅猛的时候,举个最简单的例子:我们90后念书的时候,社会主要的矛盾还是人民日益增长的物质文化需要与落后的社会生产之间的矛盾,而十九大告知我们当代社会的主要矛盾改变为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。

社会的变迁势必影响着文化的变迁,而一个家庭的父母和孩子出生在不同的时代背景下,他们受到的社会影响和文化熏陶是完全不同的,因此他们势必有很多观念上的冲突。

从时代的变迁的角度来看,孩子们所处的时代更新,因此常常他们的想法、观念、感受会更贴近新时代的脚步和发展。

举个夸张点的例子:我太奶奶那一辈的女人是需要裹小脚,如果你不裹,那么意味着你不美、嫁不出去、有问题,如果我们穿越回那个时代,我们以现在的思想坚持争取自由,不裹小脚,那你可能会活得非常艰难、非常悲惨。同样地,如果你活在今天还在裹着小脚,认为这才是好的、美的,那你一定会成为一个被大家围观的奇葩。

因此,亲子关系冲突,结合我们的历史,可以理解为家族文化转型的天然诉求、和转型受阻后又不甘受阻、而继续试图突破,由此而引发的一系列个体的、家族的内在冲突,并呈现出一系列“问题和症状”。

就此,我想举几个特别常见的例子。

2

“铁饭碗才是好饭碗”

我曾经在关于是否要学我想学的专业、是否要从体制内辞职出来这两件比较重要的人生选择上跟我的父母爆发过比较大的冲突。曾经我在这一点上感到非常义愤,也感到十分孤独,感到不被理解和支持。

前段时间袁隆平老人在接受采访的时候,激动地回忆起上世纪60年代饥荒的惨烈,老爷子回忆起来,至今眼泛泪花。

那一刻,我突然理解了。我的父母就出生在那样一个年代,他们亲生经历、亲眼目睹了什么叫吃不饱饭会饿死人,对死亡的恐惧是如此的真切,因此对稳定的需要就会变得如此的强烈。

我们的父母都很热衷于让孩子都能拿上“铁饭碗”,从他们的角度来说真的是“为你好”。我选专业和辞职的时候,我妈焦虑地睡不着觉,她最大的恐惧是:“你以后吃不上饭怎么办?”

这份恐惧也曾经一直被我接下来,以至于我一直害怕、踌躇,不敢去追求自己想要的,因为害怕我妈说的那句“会找不到工作、吃不上饭”的话成为现实。但当我真的尝试出来找找工作,更多地去了解这个社会的时候,我才恍然大悟,这份恐惧只是我妈记忆中的恐惧,不是现实中的危险。

时代已然变迁,对我们这代包括以后的孩子来说,生存不再成为一个问题,年轻人只要你肯学习肯做事,基本上干点什么都是能够养活自己的。(当然追求更优越的条件另说)

在他们这代,认为铁饭碗才是好工作,有了铁饭碗就可以衣食无忧、悠闲度日。但实际上,在转型迅猛的现在,变化是时刻发生的,因此绝对的稳定只能意味着被这个时代淘汰。

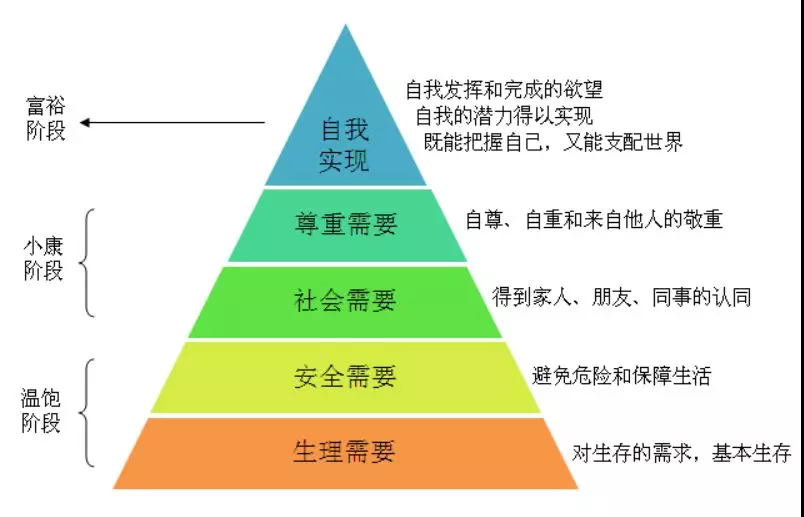

从需求层次的角度来讲,因为我们并不愁生存,我们的需要已不再是父辈那样基本的生理和安全的需要,而转为更高级的归属、尊重、自我实现的需要,因此对于工作所赋予的价值也完全不同。

对他们而言,工作意味着一种生活的保障,意味着有饭吃、有钱赚。而对我们而言,工作除此之外,更重要的是意味着我们是否能在工作中找到成就感和价值感。

这些都将决定了我们的想法势必与父辈不同,也意味着我们不能盲目听从父辈的建议,因为某种意义上来讲,可能他们的建议已经不适应时代的发展和需要了。甲之蜜糖,可能会是乙之砒霜。

3

“现在的孩子心理怎么那么脆弱?”

一个孩子自杀了,网络上会出现两种截然不同的声音。上一代人百思不得其解:我们当年比你们苦多了,也没这么脆弱,你们就是生活太好了,没有吃过苦,你们需要挫折教育。

而孩子的同龄人则能体会那种没有自主性,没有个人空间,没有应该承担的责任所带来的个人价值感,而自己所做的事情(学业)又一团糟,看不到未来,父母并不理解总是批评打击甚至辱骂,自己也没有一个可以倾诉的好友,这种压抑甚至绝望的感觉。

这种感觉,和吃不饱穿不暖,但有着清晰的人生目的(摆脱贫穷)和实现手段,有一帮发小,有自主空间,更早承担一些责任(责任和价值感是硬币的两面)的上代人相比,宛如处在截然不同的平行宇宙中,感受层面存在一道难以逾越的鸿沟。

对于上代来说,你写作业写到一点算什么?你一周7天都在学习算什么?我比你辛苦的时候多的是,你就是吃的苦太少了。在他们的世界里,奋斗有必要,有意义,且能成。

但在有些孩子的世界里,学业已经是条死路,而其他可能的道路又被团团堵死,你根本没选择,这条路不走也得走,请问他们拿什么满足一个人最基本的需要:自主感,效能感,归属感,意义感。

似乎,我们父辈那个年代,一去不复返了,三百六十行,行行出状元,现在还这么说吗?在快速迫近的人工智能时代,以后条条大路还通着罗马吗?

越来越多的孩子,从小学开始就在唯一的一条道路上夺命狂奔,似乎一停下来就是万丈深渊,没有选择,没有个人空间,甚至“兴趣”也完全被量化和目的化,不要说是孩子,成年人把你放在这样的环境下,来上个十年,看你抑不抑郁。

另一方面,当心理学家们呼吁着父母改变,提醒着父母孩子缺乏心理抚养,需要注意教育的方式方法时。很多父母也不理解,他们常说:“我们当初也是这么过来的、我父母还不是这么打我骂我、我小的时候还不是没人管我...”。

当然,这些父母说的也是实情,当初的他们经历的养育更糟糕。但那个时候的人一方面因为多子女实则每个人分担的来自父母的“毒害”会减弱,另一方面由于集体社会的因素,孩子们很容易获得除了父母以外(比如亲戚、邻里、发小)的社会支持。

再加上,人们为了生存,不会把注意力放在更高层次的内容上,那些细微的内心感受、养育带来的创伤都远远没有无法吃饱穿暖、无法安全存活带来的恐惧更占领人心。这就好像,一个军人打仗拼杀时是顾不得自己身上伤口多痛的。

而现在的孩子不一样,他们受到2+4的照顾的同时,也承受着2+4的压力和期望,也注定被传承2+4的“代际创伤”。而且他们更孤独,几乎除了父母、老师和同学,少有其他的社会支持途径。假如这是一个在学校不受欢迎的孩子,那么几乎就没有其他任何能陪伴和支持他的人。

从家庭系统理论的角度来看,一个家庭中心理问题最严重的人,常常是最忠诚、最有爱、最愿意承担的人,他们让自己成为了家族的“垃圾桶”。

近些年,学生群体抑郁和各种心理问题也是爆发增长,不管有没有准确采集数据,大家都生在这个社会中,都在体会着社会变迁,无数人的个人体会聚集起来跟统计数据效果是差不多的。

*此段部分内容节选自@刘未鹏pongba的微博,且有部分修改。

4

农耕文化与集体文化

我们现在很多人吐槽的父母教育带来的影响,其实也跟文化背景密不可分。

比如说,现在我们讲在人际中压抑自己是不好的,讨好、迎合等方式是有问题,我们要懂得接纳自己、表达自己、坚持自己等等。放现在确实是如此,但如果放在过去,我们集体文化的深厚历史要求我们必须压抑自己、必须迎合多数人,才能被群体所接受。在那个时代,不被群体接受可能意味着极度艰难的生存甚至是死亡。

比如说,我们现在讲父母的教育方式总是压制孩子思考、片面要求孩子听话,这不利于孩子的成长和独立。但如果放在大的时代背景下看,你会发现古往今来太有自己想法的人可能都被迫害了,活下来的都是听话的。

再比如说,我们讲要去关注自己的感受、接纳自己的感受,不要把感受、想法和行为混为一谈。很多人最大的内心冲突在于不允许自己有某些自己认为不好的感受或念头进而自我攻击。同样的,放在大的时代背景中去看,你会发现各种文字狱等事件就在告诉人们想想就会死人的,很多事情想都不能想的。

......

5

改变与传承

旧文化做到再精致的程度,你都不会有新出路。人的行为模式、认知模式、家族模式也是如此,曾经有效的旧东西做到极致,带来的并不是新出路,而可能是死路一条。

我们需要不断地调整自己以适应时代的潮流,我们的家族也需要不断地改变以适应发展。

当然,作为当代的我们,除了要改变那些旧有的、困扰我们的方式之外,也需要汲取、传承那些好的文化。好比今天我啰里吧嗦谈论的这些,其实老祖宗曾经用9个字就说明了一切,

| ——穷则变,变则通,通则久! |

Copyright © 2008- 德中心理咨询中心